魚って、毎日のように食べているのに、意外と知らないことだらけだと思いませんか。

「さかな」という言葉の本当の意味、魚の名前に使われている漢字の由来、江戸っ子がどれだけ魚を愛していたか、そして、深海や進化の世界で起きている信じられない話まで――。

実は魚の世界には、ちょっとした雑学から「それ初耳!」な話が山ほどあります。

この記事では、言葉・食文化・生態・危険な魚・環境問題まで、魚にまつわる面白い話をまとめてみました。

気になるところだけ拾い読みしてもOK。暇つぶし感覚で、ゆるっと読んでもらえたら嬉しいです。

目次

- 1. 「さかな」は元々「肴」の意

- 2. 北信流の「おさかな」

- 3. 縁起物と語呂合わせ

- 4. 鯛の語源は「平(たいら)」

- 5. 鰹の語源は「堅い魚」

- 6. 昆布の語源はアイヌ語

- 7. 「刺身」は縁起かつぎ

- 8. 「あたりめ」も縁起物

- 9. 鯖の漢字は「青い魚」

- 10. 鰯の漢字は「弱い魚」

- 11. 秋刀魚は「秋の刀」

- 12. 鰆の漢字は「春の訪れ」

- 13. 鰈の漢字は日本で作られた

- 14. 河豚は「河に住む豚」

- 15. 烏賊は「カラスの賊」

- 16. 鮫は「交尾する魚」

- 17. 鮪の漢字の由来

- 18. 鰤の漢字の由来

- 19. 鯵の漢字の由来

- 21. 鱈の漢字は「雪」

- 22. 鮃の漢字は「平べったい」

- 23. 鰻の漢字は「細長い」

- 24. 鮎の漢字は「占いに使用」

- 25. 鯉の漢字は「里」

- 26. 江戸の庶民は魚食い

- 27. 江戸料理は庶民から

- 28. 江戸っ子の初ガツオ愛

- 29. 一日に千両動く場所

- 30. 「いなせ」の語源

- 31. マグロはかつて下魚

- 32. トロが人気になった時期

- 33. 「江戸前」は元々ウナギ

- 34. にぎり寿司のルーツ

- 35. 魚類は脊椎動物の半数

- 36. 世界最大の魚はジンベエザメ

- 37. 世界最小の魚

- 38. 世界一長生きはニシオンデンザメ

- 39. 世界最速の魚はカジキ類

- 40. マグロの突進は時速50km

- 41. 最も遅い魚もニシオンデンザメ

- 42. トビウオの滑空距離

- 43. マグロが泳ぐのは呼吸のため

- 44. 魚の休息は「睡眠」に相当

- 45. 回遊魚は半球睡眠

- 46. 根魚は深く眠る

- 47. エラ呼吸の原理は「拡散」

- 48. エラの構造と酸素の効率

- 49. エラの呼吸以外の機能

- 50. 魚の浮き袋の役割

- 51. エラに頼らない魚の呼吸法

- 52. ハイギョは溺れる

- 53. 青魚の保護色の仕組み

- 54. 赤身魚と白身魚の違い

- 55. 赤身魚は運動量が多い

- 56. サケは白身魚である

- 57. ヒレで味を感じるホウボウ

- 58. サメの電気感知器官

- 59. 魚の年齢の測り方

- 60. 魚の寿命は多様

- 61. 魚には性転換する種が多い

- 62. メスからオスに変わる

- 63. オスからメスに変わる型

- 64. タツノオトシゴはオスが出産

- 65. サケの「母川回帰」

- 66. 母川回帰の有力説は嗅覚

- 67. サケが海川両方で生きる理由

- 68. 海水魚が塩辛くない理由

- 69. 魚の浸透圧調整

- 70. 汽水魚の生息

- 71. 深海の定義と水圧

- 72. 深海魚が潰れない理由

- 73. 深海魚の「光る」戦略

- 74. チョウチンアンコウの発光

- 75. 世界一深い場所にいる魚

- 76. アンコウのオスはメスに吸収

- 77. 深海の「熱水噴出孔」

- 78. サツマハオリムシの生態

- 79. 世界一醜い魚ニュウドウカジカ

- 80. ジンベエザメは深海魚?

- 81. マンボウも深海魚

- 82. サメとエイは軟骨魚類

- 83. チョウザメとコバンザメ

- 84. 淡水で生きるサメがいる

- 85. サメの地方名「ワニ」

- 86. クジラは魚類ではなく哺乳類

- 87. マンタはエイの仲間

- 88. 日本の食用魚は200種

- 89. 川魚の生食について

- 90. 釣った魚はすぐ血抜きを

- 91. 魚の「血合い」とは

- 92. 魚の「苦玉」は胆のう

- 93. 和名「オジサン」の由来

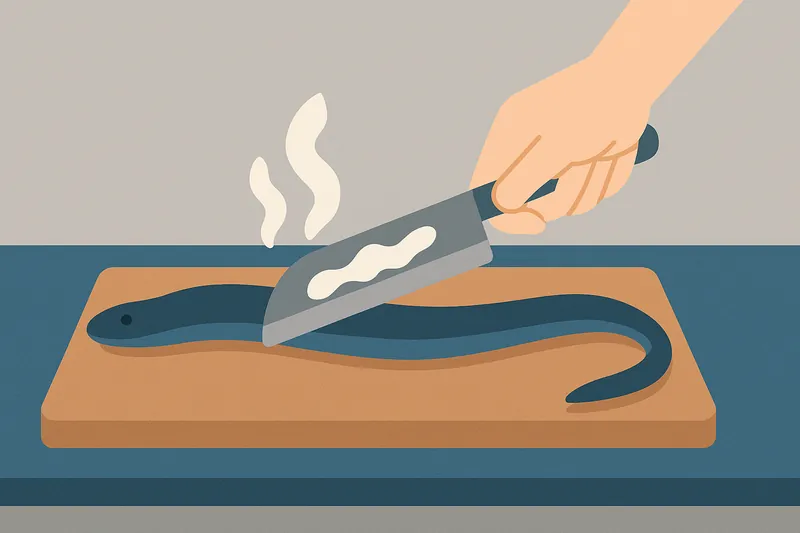

- 94. ウナギの血の毒

- 95. ウナギのぬめりの成分

- 96. 養殖フグの毒について

- 97. フグが膨らむのは自己防衛

- 98. ふぐ刺しが薄い理由

- 99. 天然カツオの「ごし鰹」

- 100. カツオのたたきの調理法

- 101. いくらとすじこの違い

- 102. たらこや数の子の親

- 103. 魚の「白子」の正体

- 104. シラスとちりめんじゃこ

- 105. ネギトロの語源

- 106. あごだしの由来

- 107. イカ墨が料理に使われる理由

- 108. 白身魚フライの魚種

- 109. 消化できないワックスエステル

- 110. 「脂が乗る」とは

- 111. 寿司は白身から食べるべき

- 112. ホッケの評価変化

- 113. ネコは世界的には肉好き

- 114. 猫が魚好きになった理由

- 115. エスカルゴは魚の代わり

- 116. 魚の乱獲による資源減少

- 117. 2048年食用魚問題

- 118. サンマ不漁の主な理由

- 119. 外来魚による生態系破壊

- 120. 刺毒魚は激しい痛みを伴う

- 121. アカエイの毒棘は危険

- 122. アオブダイは中毒例が多い

- 123. ヒョウモンダコの危険性

- まとめ

1. 「さかな」は元々「肴」の意

私たちが普段使っている「さかな」という言葉は、本来「酒(さか)」と、おかずを意味する「菜(な)」を組み合わせた「酒菜(さかな)」が語源です。古くは酒の席で出されるつまみ全般を指し、その対象は塩や干物、野菜、鳥肉まで含まれていました。しかし、海に囲まれた日本では酒の肴といえば魚介類が圧倒的であったため、江戸時代ごろから「肴=魚」という認識が定着し、魚類そのものを指す言葉に変化したと言われています。

2. 北信流の「おさかな」

長野県の北信地方には、宴席で盃を交わす際、「北信流」と呼ばれる独特の作法が存在します。この儀式の中で、盃のやり取りと共に謡われる謡曲のことを「おさかな」と呼ぶ風習があります。これは「酒菜(さかな)」が単なる食べ物だけでなく、酒席を盛り上げる歌や踊りなどの余興も含んでいた古い言葉の意味を現代に伝える、非常に貴重な民俗文化的実例として知られています。

3. 縁起物と語呂合わせ

日本のお祝い事には、縁起の良い語呂合わせを持つ魚介が欠かせません。代表的なものに、「めでたい」に通じる「鯛」、勝負事に「勝つ」に通じる「鰹」、養老昆布(よろこぶ)に通じる「昆布」があります。これらは単なる駄洒落ではなく、言霊信仰に基づき、良い言葉の響きが幸福を招くという考えから、結納や正月などの祝膳に必ず用いられてきた、日本の精神文化が反映された食習慣です。

4. 鯛の語源は「平(たいら)」

「魚の王様」とも呼ばれる鯛(タイ)ですが、その語源には諸説あります。中でも有力なのが、その平べったい体型から「平(たいら)魚」と呼ばれ、それが転じたという説です。また、朝鮮語で魚を意味する「チ」が訛った説や、全体の姿が調和取れて美しいことから「調(た)う」から来た説などもありますが、いずれにせよ、その均整の取れた美しい姿が名前の由来になっていると考えられています。

5. 鰹の語源は「堅い魚」

鰹(かつお)の語源は、「堅い魚(うお)」の意味である「堅魚(かたうお)」が変化したとする説が最も有力です。カツオは古くから保存食として乾燥・燻製処理をされて「鰹節」に加工されており、その硬い状態が一般的でした。また、生の状態でも背びれや胸びれの付け根に堅い鱗があることからも、「堅い」というイメージが定着し、現在の「かつお」という呼び名になったとされています。

6. 昆布の語源はアイヌ語

出汁に欠かせない昆布(こぶ)の語源は、アイヌ語でこの海藻を指す「コンプ」に由来するという説が有力です。また、中国語で海藻を意味する「綸布(こんぷ・かんぷ)」から来ているという説も存在します。古くから北海道(蝦夷地)と本州の交易において重要な品目であったため、北方の言葉がそのまま和名として定着し、後に「よろこぶ」などの縁起の良い当て字や解釈が生まれたと考えられます。

7. 「刺身」は縁起かつぎ

現代では一般的な「刺身」という言葉ですが、かつては「切り身」とも呼ばれていました。しかし、武家社会であった江戸時代において「切る」という言葉は、人を切る、腹を切るなどを連想させ縁起が悪いと嫌われました。そこで、切り身にした魚のヒレを肉に刺して種類を区別していたことや、縁起を担いで吉兆を「刺し止める」という意味を込め、「刺身」という言葉に言い換えられて定着しました。

8. 「あたりめ」も縁起物

スルメイカを干した「するめ」は、保存食として重宝されてきましたが、「する」という言葉が、財産を失う「金をする(使い果たす)」に通じるため、商売人や勝負事の世界では嫌われました。そこで、「する」の対義語である「当たり(大当たり)」を用いて「あたりめ」と言い換える逆さ言葉が生まれました。これは江戸っ子の粋な言葉遊びであり、縁起を何よりも大切にする庶民の知恵です。

9. 鯖の漢字は「青い魚」

鯖(サバ)という漢字は、「魚へん」に「靑(青)」と書きます。これは、サバの背中が美しい青緑色をしていることに由来します。「青」という字には、澄んだ色や若々しいという意味のほかに、植物が茂る様子を表す場合もありますが、サバの場合はシンプルにその体色を表しています。また、サバは歯が小さいことから「小歯(さば)」が語源になったとも言われ、漢字と読みで異なる由来を持っています。

10. 鰯の漢字は「弱い魚」

鰯(イワシ)は漢字で「魚へん」に「弱」と書きます。これは、水揚げされるとすぐに死んでしまうことや、鮮度が落ちるのが非常に早いこと、また他の大型魚に捕食される立場にあることから「弱い魚(よわし)」と呼ばれ、それが転じてイワシになったことに由来します。紫式部も好んで食べたと言われますが、貴族社会では「卑しい魚」とされることもあり、その儚さが名前に刻まれています。

11. 秋刀魚は「秋の刀」

秋刀魚(サンマ)の漢字は、「秋」に獲れる「刀」のような形をした「魚」という意味で、大正時代頃から一般的に使われるようになった比較的新しい当て字です。江戸時代には「佐無萬(さまな)」などとも書かれていました。実際に秋が旬で脂が乗り、銀色に輝く細長い魚体が日本刀を連想させることから、この漢字が定着しました。季節と形状を見事に表した、日本独特の美しい名称です。

12. 鰆の漢字は「春の訪れ」

鰆(サワラ)は「魚へん」に「春」と書きます。これは、瀬戸内海などの地域で春になると産卵のために沿岸に近づき、漁獲量が増えることから「春を告げる魚」として親しまれてきたことに由来します。実際には地域によって旬が異なり、関東では脂の乗った冬に好まれますが、文字通り「春の魚」としてのイメージが強く、俳句でも春の季語として扱われています。

13. 鰈の漢字は日本で作られた

鰈(カレイ)という漢字は、「魚へん」に、葉っぱを意味する「葉」の草冠を除いた部分(世+木)を組み合わせたものです。これは、カレイの体が平たく、まるで木の葉のように薄いことから発想された、日本で作られた国字(和製漢字)の一種とされています。中国ではヒラメやカレイを区別せずに呼ぶこともありましたが、日本ではその形状的な特徴を捉えて独自の漢字が当てられました。

14. 河豚は「河に住む豚」

河豚(フグ)は海に住む魚ですが、漢字では「河」の「豚」と書きます。これは、この漢字が発祥した中国において、食用とされるフグの多くが揚子江などの大河に生息していたためです。また「豚」の字は、フグが危険を感じた際に腹を膨らませる姿や、釣り上げた際に「ブーブー」と豚のような音を出して鳴くことに由来しています。日本でもこの漢字が輸入され、そのまま定着しました。

15. 烏賊は「カラスの賊」

烏賊(イカ)は「烏(カラス)」の「賊(ぞく)」と書きます。これは中国の古い文献にある伝説に由来します。イカが水面に浮かんで死んだふりをしていると、それをついばみに来たカラスを、逆に長い触手で絡め取って水中に引きずり込み食べてしまったという逸話です。「カラスにとっての害敵(賊)」という意味から、この漢字が当てられるようになりました。

16. 鮫は「交尾する魚」

鮫(サメ)は「魚へん」に「交」と書きます。多くの魚類が体外受精(メスが卵を産み、オスが精子をかける)であるのに対し、サメはオスとメスが体を交え、交尾をして体内受精を行う数少ない魚類です。この特徴的な繁殖行動が古くから知られており、「交わる魚」としてこの字が当てられました。また、サメの肌がザラザラしていることから「砂(すな)魚」や「狭(さ)魚」が語源という説もあります。

17. 鮪の漢字の由来

鮪(マグロ)は「魚へん」に「有」と書きます。由来には諸説あり、「有」という字が「広い範囲を囲む」という意味を持ち、マグロが大きな群れを作って海を回遊する習性を表しているという説や、単に肉がたっぷりと「有る」魚だからという説があります。元々中国ではこの漢字は「チョウザメ」を指していましたが、日本に入ってきた際に、その魚体の立派さからマグロに当てられたとも言われています。

18. 鰤の漢字の由来

鰤(ブリ)は「魚へん」に「師」と書きます。これには、ブリが最も脂が乗り美味しくなる旬が12月(師走)であることから、「師走の魚」という意味で名付けられたという説が有力です。また、「師」という字には「年寄り」や「長老」という意味もあり、ブリが出世魚であり、その最終形態である大きさや貫禄を表しているとも言われています。

19. 鯵の漢字の由来

鯵(アジ)は「魚へん」に「参」と書きます。江戸時代の文献『東医宝鑑』によると、「味が良くて人が参ってしまうから」というユニークな説が紹介されていますが、これは俗説とも言われます。有力な説としては、旧暦の3月(現在の5月頃)が一番の旬で美味しくなるため、数字の「参(さん)」が当てられたというものや、群れをなして泳ぐ習性から「参集する魚」という意味を持たせたという説があります。

21. 鱈の漢字は「雪」

鱈(タラ)は「魚へん」に「雪」と書きます。これには二つの美しい由来があります。一つは、タラの漁の最盛期が雪の降る寒い冬の季節であること。もう一つは、タラの身が雪のように純白で美しいことです。いずれにしても、日本の冬の食卓を象徴する魚であり、寒さの厳しい時期に鍋料理などで人々を温めてくれる存在であることが、この漢字からも伝わってきます。

22. 鮃の漢字は「平べったい」

鮃(ヒラメ)は「魚へん」に「平」と書きます。これは見た目通り、体が極端に平べったいことに由来します。古くは「平魚(ひらふ)」とも呼ばれていました。ヒラメはカレイと非常によく似ていますが、「左ヒラメに右カレイ」と言われるように、腹を手前に置いたときに頭が左にくるのがヒラメです。海底に張り付いて獲物を狙うための進化の形が、そのまま漢字になっています。

23. 鰻の漢字は「細長い」

鰻(ウナギ)は「魚へん」に「曼」と書きます。「曼」という字には、「長く引く」「細長い」という意味があります。ウナギの際立った特徴である、蛇のように細長い体型を表すためにこの字が選ばれました。また、ウナギは胸鰭(むなびれ)から後ろが黄色いことから「胸黄(むなぎ)」と呼ばれ、それが転じてウナギになったという語源説も広く知られています。

24. 鮎の漢字は「占いに使用」

鮎(アユ)は「魚へん」に「占」と書きます。これは『日本書紀』に記された神功皇后の伝説に由来します。皇后が戦いの勝敗を占うために釣りをし、「勝てるなら魚が釣れろ」と念じたところ、釣れたのがアユだったため、「占いの魚」としてこの字が当てられました。また、アユは縄張りを独占する習性が強いため、「(場所を)占める魚」という意味も含まれていると言われます。

25. 鯉の漢字は「里」

鯉(コイ)は「魚へん」に「里」と書きます。「里」は人里や村を表す文字であり、コイが人の住む里に近い川や池に生息し、古くから人々に身近な魚であったことを示しています。また、「里」という字には「すじ」や「理(ことわり)」という意味もあり、コイの鱗(うろこ)が整然と並んでいて筋がはっきりしている様子、あるいは味が良く「理にかなった魚」であることから付いたとも言われています。

26. 江戸の庶民は魚食い

江戸時代後期の儒学者である寺門静軒は、著書『江戸繁昌記』の中で、江戸っ子の魚好きぶりを「3日魚を食べなければ骨がバラバラになる」と表現しました。当時の江戸庶民にとって魚は単なるおかず以上のエネルギー源であり、生きがいでもありました。日本橋の魚河岸には毎日大量の魚が運び込まれ、棒手振(ぼてふり)と呼ばれる行商人が路地裏まで新鮮な魚を売り歩くシステムが、この魚食文化を支えていました。

27. 江戸料理は庶民から

現在「和食」の代表とされる江戸料理の多くは、実は武士ではなく庶民の生活から生まれました。江戸時代中期以降、経済の実権が武士から町人へ移り、外食産業が発展しました。気の短い江戸っ子のために、屋台で素早く食べられる寿司、天ぷら、鰻の蒲焼などが考案され、濃い口醤油を使った「江戸の味」が確立されました。これらは当時のファストフードであり、庶民の活力の源でした。

28. 江戸っ子の初ガツオ愛

江戸時代、初夏の訪れと共に黒潮に乗って北上してくる「初ガツオ」を食べることは、江戸っ子にとって最高のステータスでした。「女房を質に入れても初鰹」という川柳が残るほど、どんな犠牲を払ってでも食べる価値があると考えられていました。当時、初鰹は現在の価格で数万円から十数万円に相当する高値がついたこともありましたが、それを気前よく買って食べることが「粋」の証とされたのです。

29. 一日に千両動く場所

江戸時代、経済活動が極めて活発で「一日に千両の金が落ちる(動く)」と言われた場所が三つありました。一つは芝居町(歌舞伎小屋)、二つ目は吉原(遊郭)、そして三つ目が日本橋の「魚河岸」です。これらは江戸の三大産業拠点であり、特に魚河岸は江戸市中の胃袋を支える物流の中心地として、莫大なお金と人が早朝から行き交う、活気に満ちた場所の代名詞でした。

30. 「いなせ」の語源

「いなせな若者」など、威勢が良く粋な様子を表す「いなせ(鯔背)」という言葉は、魚河岸の若者たちのファッションが語源です。彼らが結っていた、髷(まげ)を後ろで急角度に折り曲げる髪型が、ボラ(鯔)の幼魚である「イナ」の背中の形に似ていたため「鯔背銀杏(いなせいちょう)」と呼ばれました。魚河岸の若者が江戸のファッションリーダーであったことを示す言葉です。

31. マグロはかつて下魚

現代では高級魚の代名詞であるマグロですが、江戸時代には「下魚(げざかな)」と呼ばれ、猫もまたぐと言われるほど不人気でした。脂分が多いマグロは、醤油に漬けても劣化しやすく、冷凍技術のない当時はすぐに味が落ちてしまうため、武士や富裕層は敬遠していました。主に庶民が食べる安い惣菜魚であり、今のようなトロの価値が認められるのは遥か後の時代のことです。

32. トロが人気になった時期

マグロの脂身である「トロ」が現在のように珍重されるようになったのは、実は昭和に入ってから、特に戦後のことです。それ以前、特に江戸時代では、脂っこい部分は傷みやすく味も下品とされ、「アラ」として捨てられるか、畑の肥料にされていました。日本人の食の好みが欧米化し、濃厚な脂の味を好むようになったことと、冷凍技術の発達が、トロの地位を劇的に向上させました。

33. 「江戸前」は元々ウナギ

寿司の代名詞として使われる「江戸前」という言葉ですが、元々は江戸城の目の前の海、つまり現在の東京湾(隅田川河口や深川付近)で獲れた新鮮な魚介類を指す言葉でした。特に江戸時代中期には、この場所で獲れるウナギが絶品とされ、「江戸前」といえばウナギのことを指しました。後に寿司が普及するにつれ、東京湾のネタを使った寿司全般を指す言葉へと変化していきました。

34. にぎり寿司のルーツ

世界中で愛される「にぎり寿司」が誕生したのは、江戸時代後期の文政年間(1820年代頃)と言われています。それまでは発酵させて作る「なれずし」や「箱寿司」が主流でしたが、華屋与兵衛らが、酢飯にネタを乗せて握るだけの「早ずし」を考案しました。注文してすぐに食べられるこのスタイルは、気の短い江戸っ子の気質に合致し、屋台料理として爆発的なブームを巻き起こしました。

35. 魚類は脊椎動物の半数

地球上で確認されている魚類の種類は、約2万5000種から3万種以上と言われています。これは、哺乳類や鳥類、爬虫類、両生類を含めた全脊椎動物(背骨を持つ動物)約6万2000種の半数近くを占める数字です。水という環境がいかに生命の多様性を育むのに適しているか、そして魚類がいかに繁栄しているグループであるかが分かります。毎年多くの新種も発見されており、その数はさらに増え続けています。

36. 世界最大の魚はジンベエザメ

現存する世界最大の魚類はジンベエザメです。公式に確認された最大記録は約18.8メートルにも及びます。これは一般的な路線バスの2倍近い長さです。クジラのような大きさですが、プランクトンや小魚を主食とする大人しいサメです。哺乳類であるクジラを除けば、脊椎動物の中で最も巨大な生物であり、その雄大な姿は世界中のダイバーや水族館の来館者を魅了し続けています。

37. 世界最小の魚

世界最小の魚の座は、数ミリ単位の争いが続いています。有力なのは、アンコウの仲間であるヒカリオニアンコウの一種(Photocorynus spiniceps)のオスで、成魚でもわずか6.2mmほどです。また、コイ科のパエドキプリス・プロゲネティカ(Paedocypris progenetica)のメスも7.9mmという記録があります。これらは脊椎動物としても世界最小クラスであり、生命維持に必要な機能が極限までコンパクトに収められています。

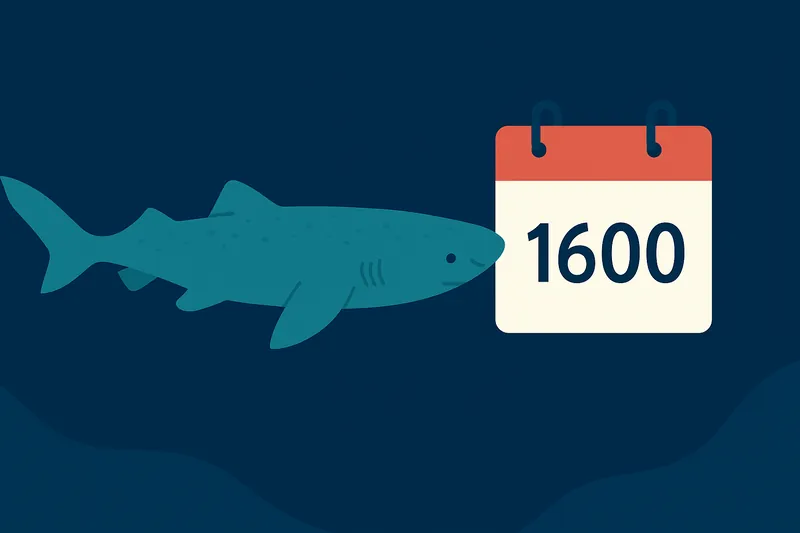

38. 世界一長生きはニシオンデンザメ

脊椎動物の中で最も長生きなのは、北極海などの深海に生息するニシオンデンザメです。眼の水晶体の放射性炭素年代測定による研究で、ある個体は推定392歳(±120歳)、最大で512歳に達する可能性があると発表されました。性成熟するまでに約150年もかかるとされ、徳川家康が生きていた時代に生まれた個体が、今も冷たい海を泳いでいるかもしれないという、信じがたいほどの長寿を誇ります。

39. 世界最速の魚はカジキ類

海の中で最も速く泳ぐ魚は、バショウカジキやマカジキなどのカジキ類とされています。獲物を追う際や逃げる際の瞬間最高速度は時速100kmを超えると言われています。流線型の体、水を切る鋭い吻(ふん)、強力な筋肉を持ち、水中での抵抗を極限まで減らしたその姿は、まさに生きたミサイルです。釣りの対象としても、その強烈な引きとスピードは世界中のアングラーの憧れです。

40. マグロの突進は時速50km

かつてマグロは時速100〜160kmで泳ぐと言われていましたが、最近の科学的な計測(バイオロギング技術など)により、その数値は修正されつつあります。普段の巡航速度は時速数km程度と意外にゆっくりで、獲物を追って全力で突進する際でも時速50km前後であることが分かってきました。それでも水中での時速50kmは凄まじい速さであり、水の抵抗をものともしない高い運動能力を持っています。

41. 最も遅い魚もニシオンデンザメ

世界一長寿のニシオンデンザメは、世界一泳ぐのが遅い魚としても知られています。その平均遊泳速度は時速約1km。これは人間の赤ちゃんのハイハイ(時速約2km)よりも遅いスピードです。極寒の深海環境でエネルギー消費を極限まで抑えるため、これほどゆっくりとした動きに進化したと考えられています。獲物を捕らえる際は、相手が寝ているところを襲うなどの工夫をしているようです。

42. トビウオの滑空距離

トビウオは海面から飛び出して空を飛びますが、これは羽ばたいているのではなく、胸ビレを翼のように広げて「滑空」しています。追い風などの条件が良ければ、その飛距離は300m、滞空時間は45秒に達することもあります。水中で尾ビレを激しく振って加速し、水面から飛び出す瞬間の速度は時速60〜70kmにもなり、大型の捕食魚から逃げるための驚異的な回避能力です。

43. マグロが泳ぐのは呼吸のため

マグロやカツオなどの回遊魚は、口を開けて泳ぎ続けることで、新鮮な海水をエラに送り込み酸素を取り込んでいます。これを「ラム換水法」と呼びます。普通の魚のようにエラ蓋をパクパク動かして呼吸することができないため、泳ぐのを止めると酸素不足になり窒息してしまいます。「泳ぎ続けないと死ぬ」というのは比喩ではなく、彼らの生命維持のための切実な生理的理由があるのです。

44. 魚の休息は「睡眠」に相当

魚はまぶたがないため目を閉じることはありませんが、脳や体を休める時間は必要です。岩陰に隠れたり、水底でじっとしたりして、周囲への反応が鈍くなる状態があり、これが魚にとっての「睡眠」にあたります。この間、代謝や呼吸数も低下し、エネルギーを温存しています。人間のような熟睡とは少し異なりますが、彼らなりの休息を取ることで、翌日の活動に備えているのです。

45. 回遊魚は半球睡眠

泳ぎ続けなければ死んでしまうマグロなどの回遊魚は、完全に眠ってしまうわけにはいきません。そこで彼らは、右脳と左脳を交互に休ませる「半球睡眠」を行っていると考えられています。これにより、泳ぐための最低限の運動機能と周囲の警戒を維持しながら、脳の休息を取ることが可能になります。イルカや渡り鳥にも見られる、動きながら眠るための高度な能力です。

46. 根魚は深く眠る

カサゴやベラなど、特定の場所に定住する「根魚(ねざかな)」や岩礁魚の多くは、夜になると岩の隙間や砂の中に入り込んで、比較的深い眠りにつきます。中には横になって寝る魚や、ブダイのように口から粘液を出して「寝袋」を作り、その中で眠る魚もいます。彼らは泳ぎ続けなくても呼吸ができるため、外敵から身を隠せる安全な場所で、しっかりと休息を取ることができるのです。

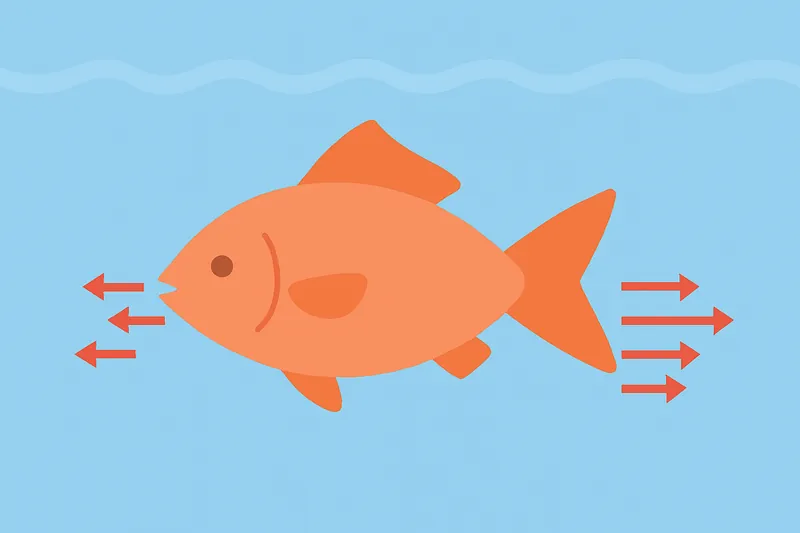

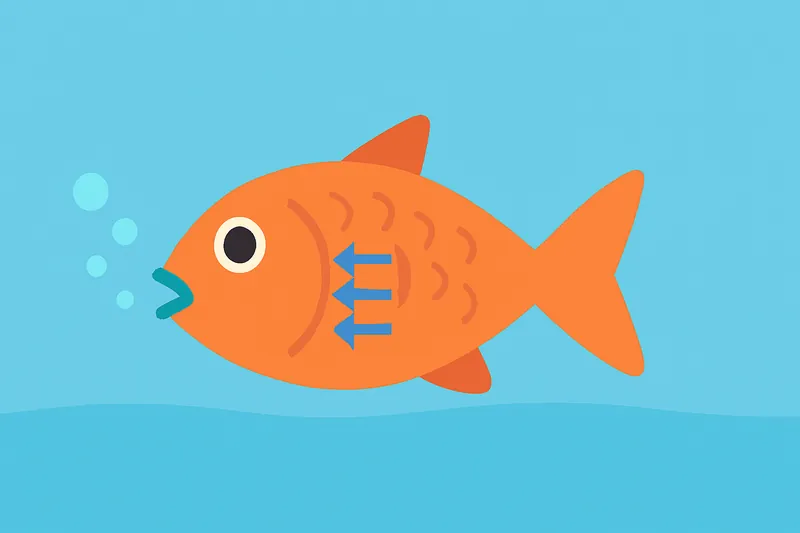

47. エラ呼吸の原理は「拡散」

魚のエラ呼吸は、水に溶けている酸素を血液中に取り込み、体内の二酸化炭素を排出するガス交換のプロセスです。これは物理的な「拡散(diffusion)」という現象を利用しています。酸素濃度の高い水と、酸素濃度の低い血液が、エラの薄い膜を介して接することで、酸素が濃い方から薄い方へ自動的に移動する仕組みです。魚はこの原理を最大限に活かすため、水流と血流を対向させる巧妙な構造を持っています。

48. エラの構造と酸素の効率

空気中に比べて水中の酸素濃度は30分の1程度と非常に希薄です。このわずかな酸素を効率よく取り込むため、魚のエラは「鰓弁(さいべん)」という無数の細かいひだで構成されており、表面積を劇的に広げています。その表面積は魚の体表面積の10倍以上にもなると言われ、水中の貴重な酸素を逃さずキャッチするための、極めて高性能なフィルターの役割を果たしています。

49. エラの呼吸以外の機能

エラは単なる呼吸器官ではありません。体内で発生した有害なアンモニアを排泄する重要な役割も担っており、実は腎臓よりも多くのアンモニアを処理しています。さらに、体液の塩分濃度を調整するために塩類を取り込んだり排出したりする機能や、プランクトン食の魚では餌を濾し取る「鰓耙(さいは)」という機能も併せ持つ、魚にとって生命維持の要となる多機能器官です。

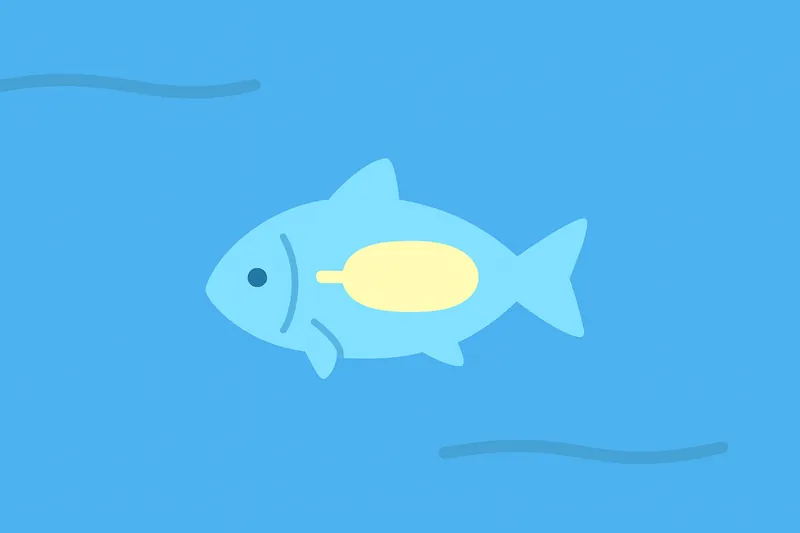

50. 魚の浮き袋の役割

多くの魚が持つ「浮き袋」は、体内のガスの量を調整して浮力をコントロールする器官です。これにより、魚はヒレを動かさなくても水中の好きな深さで静止(中性浮力)することができます。浮き袋は元々、初期の魚類が空気呼吸をするために消化管の一部を変化させた「肺」が起源だと考えられており、進化の過程で浮力調整器官として特殊化したものです。

51. エラに頼らない魚の呼吸法

すべての魚がエラだけで呼吸しているわけではありません。ウナギやハゼの仲間は、皮膚が湿っていれば酸素を取り込める「皮膚呼吸」の能力が高いです。また、ハイギョ(肺魚)はその名の通り「肺」を持ち空気呼吸を行います。ベタやグラミーなどは「ラビリンス器官」という特殊な補助呼吸器官を持ち、口から空気を吸って酸素を取り込むことができます。これらは酸素の少ない水域に適応した進化です。

52. ハイギョは溺れる

肺呼吸に進化したハイギョは、エラ呼吸の能力が退化しているため、定期的に水面に顔を出して息継ぎをする必要があります。もし網などで水面に上がれないようにしてしまうと、水中にいるにもかかわらず酸素欠乏に陥り、溺れて死んでしまいます。数億年前、魚類が陸上へ進出し両生類へと進化していった過程を今に伝える、生きた化石ならではの特徴的な生態です。

53. 青魚の保護色の仕組み

サバ、イワシ、サンマなどのいわゆる「青魚」は、背中が青黒く、お腹が銀白色をしています。これは典型的な保護色(カウンターシェーディング)です。空を飛ぶ鳥が上から見たときは、背中の青色が暗い海の色に溶け込み、海底の大型魚が下から見上げたときは、お腹の白色が太陽光で輝く水面に同化します。上下どちらの敵からも見つかりにくくするための、海中で生きる知恵です。

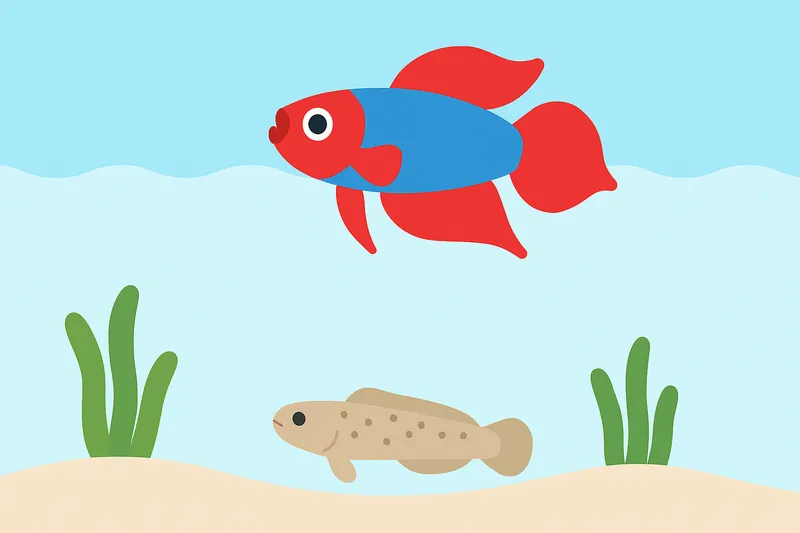

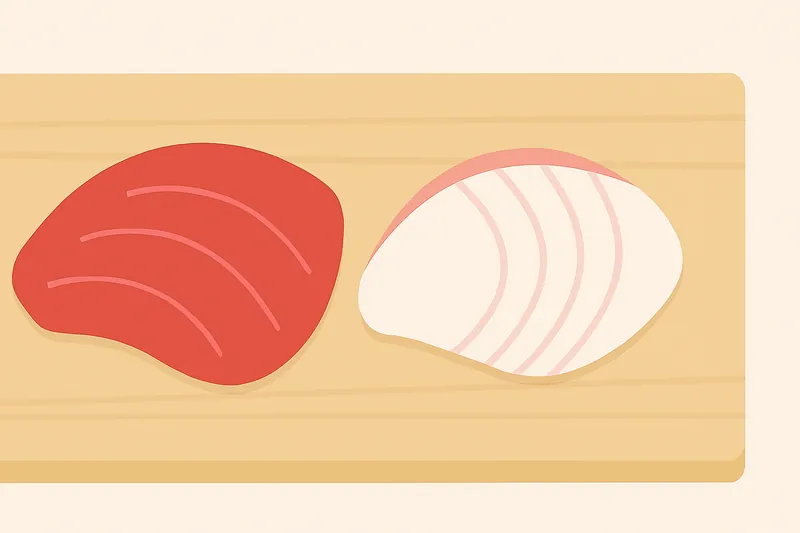

54. 赤身魚と白身魚の違い

スーパーで見る魚の身の色の違いは、筋肉に含まれる色素タンパク質(ミオグロビンやヘモグロビン)の量の差で決まります。100gの筋肉中にこれらが10mg以上含まれるものを「赤身魚」、それ未満を「白身魚」と分類します。この色素は酸素を運搬・貯蔵する役割があり、持久力を要する魚ほど多く含まれています。見た目の色だけでなく、魚の運動能力や生態を反映した科学的な分類基準です。

55. 赤身魚は運動量が多い

マグロやカツオなどの赤身魚は、広大な海を回遊し続ける持久力が必要です。そのため、筋肉に酸素を大量に供給し続ける必要があり、酸素運搬に関わる赤い色素タンパク質が豊富に含まれる「遅筋(赤筋)」が発達しています。人間で言えばマラソンランナーの筋肉です。この筋肉が身全体に分布しているため、切り身にしたときに赤く見えるのです。

56. サケは白身魚である

サケの切り身は鮮やかなピンクや赤色をしていますが、生物学的な分類では「白身魚」に属します。サケの身が赤いのは、筋肉の質自体が赤いからではなく、餌となるオキアミなどに含まれる赤色色素「アスタキサンチン」を摂取し、筋肉に蓄積しているためです。産卵期に川を遡上する際、強い抗酸化作用を持つこの色素を使って、激しい運動による酸化ストレスから身を守っていると考えられています。

57. ヒレで味を感じるホウボウ

独特な姿の魚ホウボウは、胸ビレの一部が足のように変化しており、これを使って海底を歩くように移動します。この「足」の先端には、味を感じる器官「味蕾(みらい)」が備わっています。つまり、海底の砂を探りながら「足で味見」をし、砂の中に隠れているエビやカニなどの獲物を見つけ出すことができるのです。視覚が利かない濁った水底でも餌を探せる優れた能力です。

58. サメの電気感知器官

サメの頭部、特に吻(鼻先)周辺には、「ロレンチーニ器官」と呼ばれる小さな穴が点在しています。中にはゼリー状の物質が詰まっており、これが生物の筋肉が活動する際に発する微弱な電流を感知するセンサーの役割を果たします。これにより、サメは砂の中に隠れている獲物の心臓の鼓動や筋肉の動きを、目で見なくとも正確に察知して襲うことができるのです。

59. 魚の年齢の測り方

魚の年齢を知るには、頭の骨の中にある「耳石(じせき)」という炭酸カルシウムの結晶を調べます。耳石は魚の成長と共に大きくなりますが、季節によって成長速度が変わるため、木の年輪のような模様が刻まれます。これを顕微鏡で観察して輪の数を数えることで、その魚が何歳なのかを正確に推定できます。資源管理や生態研究において非常に重要なデータとなります。

60. 魚の寿命は多様

魚の寿命は種類によって驚くほど異なります。アユのように1年で一生を終える「年魚」もいれば、コイのように数十年生きるもの、そして深海のニシオンデンザメのように数百年生きるものまで様々です。一般的に、体が大きく成長が遅い魚や、代謝の低い深海魚・寒冷地の魚ほど長生きする傾向があります。メダカのような小型魚は自然界では1〜2年程度が寿命です。

61. 魚には性転換する種が多い

哺乳類では性別は生まれつき決まっていて変わりませんが、魚類では一生の途中で性別が変わる「性転換」をする種が約400種以上も知られています。これは、より多くの子孫を残すための生存戦略です。群れの状況や体の大きさに応じて、オスからメスへ、あるいはメスからオスへと性別を変えることで、繁殖の効率を最大化しているのです。

62. メスからオスに変わる

生まれた時はメスで、成長して大きくなるとオスに性転換するパターンを「雌性先熟(しせいせんじゅく)」といいます。ハタ、ベラ、タイの仲間などに多く見られます。これは、体が大きくなってからオスになった方が、縄張りを守ったり多くのメスを獲得したりするのに有利だからです。ハーレムを作る魚の場合、支配的なオスがいなくなると、一番大きなメスがオスに変化します。

63. オスからメスに変わる型

生まれた時はオスで、後にメスに変わるパターンを「雄性先熟(ゆうせいせんじゅく)」といいます。映画で有名になったカクレクマノミやクロダイなどが代表例です。クマノミの場合、一つのイソギンチャクに住むペアのうち、体が大きい方がメス、小さい方がオスになります。卵を作るには多くのエネルギーが必要なため、体が大きくなってからメスになる方が合理的だからと考えられています。

64. タツノオトシゴはオスが出産

タツノオトシゴは、魚類の中でも極めて珍しい「オスが出産する」魚です。正確には、メスがオスの腹部にある「育児嚢(いくじのう)」という袋に卵を産みつけ、オスがその袋の中で卵を受精させ保護します。卵が孵化し、稚魚がある程度育つと、オスはお腹から稚魚を放出します。この姿が出産に見えるためそう言われますが、献身的な「イクメン」魚の代表格です。

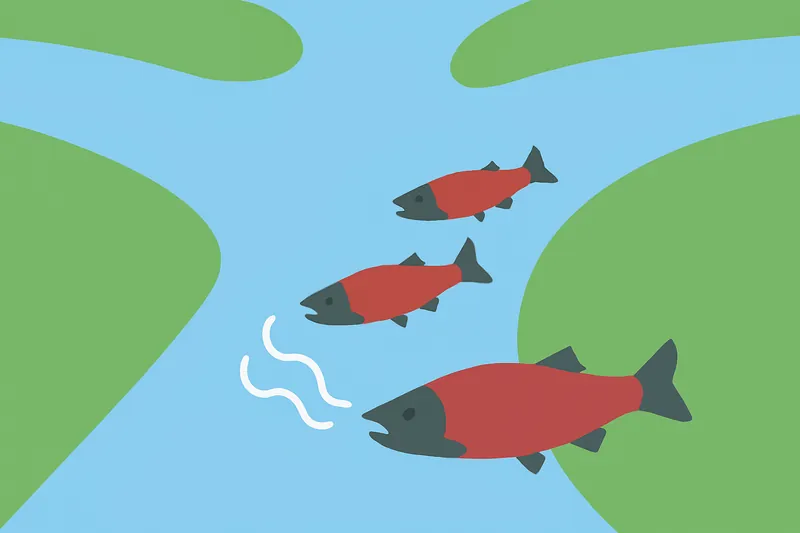

65. サケの「母川回帰」

サケは川で生まれ、海に下って数年間成長した後、産卵のために自分が生まれた川へ正確に戻ってくる習性を持っています。これを「母川回帰(ぼせんかいき)」と呼びます。広大な北太平洋を回遊し、数千キロもの旅を経て、無数にある川の中から間違いなく故郷の川を見つけ出すこの能力は、自然界の大きな驚異の一つであり、長年科学者たちの研究対象となってきました。

66. 母川回帰の有力説は嗅覚

サケがどうやって生まれた川を識別しているのかについては、「嗅覚刷り込み説」が最も有力です。サケは稚魚の時期に、その川の水に含まれるアミノ酸の組成などの特有の「におい」を記憶(刷り込み)します。幼魚の頃に覚えた母川特有のにおいを頼りに回帰するという「嗅覚刷り込み説」。成魚になって沿岸に戻ってきた際、その記憶を頼りに、わずかなにおいの違いを嗅ぎ分けて母川を特定していると考えられています。

67. サケが海川両方で生きる理由

通常の魚は、海水魚なら海水、淡水魚なら淡水でしか生きられません。しかしサケは、成長段階に合わせてエラの細胞機能を変化させ、浸透圧調整の仕組みを切り替える特殊な能力を持っています。川から海へ下る時は海水に適応し、産卵で川へ戻る時は再び淡水に適応する準備をします。この劇的な生理的変化を乗り越えることで、海と川の両方の環境を利用できるのです。

68. 海水魚が塩辛くない理由

海水の塩分濃度は約3.5%ですが、海水魚の体液の塩分濃度はその3分の1程度に保たれています。もし体液が海水と同じなら、魚の身は塩漬けのようにしょっぱくなるはずですが、そうはなりません。これは、海水魚が常に海水を飲み込み、エラにある特殊な細胞から余分な塩分を能動的に排出し続けているからです。エネルギーを使って体内の環境を一定に保っているため、身は適度な塩分濃度で美味しく食べられます。

69. 魚の浸透圧調整

「浸透圧」とは、濃度の違う液体が膜を隔てて接した時、水分が移動する力のことです。海水魚は体から水分が奪われるため、海水を飲んで塩分を排出し水分を確保します。逆に淡水魚は、体に水分が入ってくるため、水を飲まずに薄い尿を大量に出して水分を排出します。この真逆の調節機能が必要なため、普通の魚は住む場所(海水か淡水か)を変えることができません。

70. 汽水魚の生息

川が海に注ぎ込む河口付近など、海水と淡水が混じり合う水域を「汽水域(きすいいき)」と呼びます。ここには、塩分濃度の変化に耐えられる「汽水魚」が生息しています。ボラ、スズキ、クロダイ、ハゼなどが代表的です。彼らは広範囲の塩分濃度に適応できる浸透圧調整能力を持っており、潮の満ち引きや川の流量変化による環境変化が激しい場所でもたくましく生きることができます。

71. 深海の定義と水圧

一般的に、植物プランクトンが光合成できなくなる水深200mより深い海を「深海」と呼びます。深海は高圧、低温、暗黒の世界です。水深は10m潜るごとに約1気圧ずつ圧力が増し、水深6,500m(有人潜水調査船「しんかい6500」が潜れる深さ)では、約650気圧もの圧力がかかります。これは、指先ほどの面積に体重の重い力士が4人乗っているのと同じくらいの、想像を絶する重圧です。

72. 深海魚が潰れない理由

これほどの高水圧下で深海魚がペチャンコにならないのは、彼らの体に空気がほとんどないからです。浮き袋を持たないか、あっても油やワックスで満たされています。液体や固体は圧力による体積変化がほとんどないため、体のほとんどが、圧力で体積変化が少ないたっぷりの油や水分で満たされているため、潰れることなく活動できるのです。だからこそ、地上に引き上げると圧力差で体が膨張したり内臓が飛び出したりしてしまいます。

73. 深海魚の「光る」戦略

太陽の光が届かない深海では、深海生物の90%以上が何らかの形で発光すると言われています。彼らが光る理由は様々です。獲物をおびき寄せるための「ルアー」、敵を驚かせて逃げるための「目くらまし」、仲間同士の「コミュニケーション」、そして自分の影を消すために海面からのわずかな光に合わせてお腹を光らせる「カウンターイルミネーション」など、闇の世界で生き抜くための必須ツールとして光を利用しています。

74. チョウチンアンコウの発光

深海のアイドル、チョウチンアンコウ。頭から伸びた誘引突起(イリシウム)の先端にある発光器(エスカ)を光らせ、餌と勘違いして近づいてきた魚を丸呑みにします。しかし、この光はアンコウ自身が出しているわけではありません。実は発光器の中に「発光バクテリア」を共生させ、彼らに栄養と住処を提供する代わりに光ってもらっているのです。見事な共生関係を利用した狩りです。

75. 世界一深い場所にいる魚

最も深い海で確認された魚は、カサゴ目クサウオ科のシンカイクサウオの仲間です。2023年、伊豆・小笠原海溝の水深8,336mで泳ぐ姿がカメラに捉えられ、世界最深記録を更新しました。これ以上の深さでは、水圧によりタンパク質の機能が保てなくなると推測されており、魚類が生息できる限界深度(理論上は約8,200〜8,400m)ギリギリの環境で生きている極限の生命です。

76. アンコウのオスはメスに吸収

深海性のアンコウ類の一部(ミツクリエナガチョウチンアンコウなど)は、オスが極端に小さく、オスがメスを見つけると体に噛み付いて一体化します。やがてオスの皮膚や血管はメスと完全に一体化し、栄養をメスからもらうようになります。最終的にオスは目や内臓を失い、メスに精子を提供するだけの「生殖器官」の一部となってしまいます。広大な深海でパートナーに出会う確率が低いため進化した、究極の愛の形です。

77. 深海の「熱水噴出孔」

深海底には、地球内部のマグマで熱せられた300℃〜400℃もの熱水が噴き出す「熱水噴出孔(チムニー)」と呼ばれる場所があります。太陽光は届きませんが、熱水に含まれる硫化水素やメタンなどの化学物質をエネルギー源とするバクテリアが繁殖し、それを食べるエビやカニ、貝類などが集まる、独自の生態系が形成されています。生命の起源の場所とも目される、神秘的なオアシスです。

78. サツマハオリムシの生態

熱水噴出孔周辺に生息するチューブワームの仲間、サツマハオリムシ。彼らは動物でありながら「口」も「胃」も「肛門」も持ちません。その代わり、体内に無数の「硫黄酸化細菌」を共生させています。エラから取り込んだ硫化水素を細菌に渡し、細菌が合成した有機物(栄養)をもらって生きています。食事も排泄もしない、光合成に頼らない化学合成生態系を象徴する生物です。

79. 世界一醜い魚ニュウドウカジカ

「世界一醜い生き物」としてネットで有名になったニュウドウカジカ(ブロブフィッシュ)。ピンク色でドロドロに溶けたような顔が特徴ですが、あれは深海から急激に引き上げられたことで、皮膚が損傷し重力で形が崩れてしまった姿です。本来の水圧がかかった水中では、もう少し普通の魚らしい姿をしています。筋肉を極力減らし、ゼリー状の体で浮力を得る、深海に適応した省エネボディの持ち主なのです。

80. ジンベエザメは深海魚?

海面付近でプランクトンを食べているイメージが強いジンベエザメですが、実は水深1,000m以上の深海まで潜ることが記録されています。これは深海層にある餌を探すためや、体温調整、あるいは寄生虫を落とすためなど諸説ありますが、表層と深海を自由に行き来する能力を持っています。定義上200mより深くに潜るため、彼らもまた広義の「深海魚」としての側面を持っています。

81. マンボウも深海魚

海面でのんびり昼寝をしているイメージのマンボウも、実は水深800mほどの深海まで潜って、クラゲや深海生物(クダクラゲ類など)を捕食しています。その後、冷えた体を温めるために海面に戻り、太陽光を浴びる行動をとることが分かっています。あのユニークな平たい体は、深海への潜水と浮上を効率よく行うための機能的なフォルムでもあるのです。

82. サメとエイは軟骨魚類

サメとエイは形が全く違いますが、分類上は非常に近い親戚であり、共に「軟骨魚類」に属します。彼らの全身の骨格は、硬い骨ではなく、弾力のある軟骨でできています。また、エラ穴が複数(5〜7対)開いていること、浮き袋を持たずに肝臓の油で浮力を得ていること、オスが交尾器(クラスパー)を持つことなど、共通の特徴を多く持っています。

83. チョウザメとコバンザメ

名前に「サメ」と付きますが、キャビアで有名なチョウザメや、大型魚にくっつくコバンザメは、サメの仲間(軟骨魚類)ではありません。彼らは普通の魚と同じく硬い骨を持つ「硬骨魚類」です。チョウザメは体の表面にある硬い鱗の列が、コバンザメは頭の吸盤などの特徴が、一見サメに似ている雰囲気を持つため名付けられましたが、分類学的には全く別のグループです。

84. 淡水で生きるサメがいる

サメといえば海の生き物ですが、オオメジロザメなど一部の種類は、海水と淡水を自由に行き来し、川を遡上して淡水域で生活することができます。オオメジロザメはアマゾン川やミシシッピ川の上流、日本でも沖縄の河川などで発見されることがあります。彼らは特殊な浸透圧調整機能を持ち、サメの中でも例外的に淡水環境に適応できる危険な捕食者です。

85. サメの地方名「ワニ」

『因幡の白兎』の神話に出てくる「ワニ」は、爬虫類のワニではなく「サメ」のことだとされています。山陰地方などの日本海側では、古くからサメのことを方言で「ワニ」と呼んでいました。現在でも広島県の備北地域などでは、サメの刺身を「ワニ料理」として食べる食文化が残っています。海から離れた山間部で、腐りにくいサメ肉は貴重なご馳走として「ワニ」の名で親しまれてきたのです。

86. クジラは魚類ではなく哺乳類

クジラやイルカは海に住み、魚のような形をしていますが、魚類ではなく人間と同じ「哺乳類」です。エラではなく肺で呼吸し、卵ではなく赤ちゃんを産んで母乳で育て、体温を一定に保つ恒温動物です。尾ビレが魚は縦向き(左右に振る)なのに対し、クジラは横向き(上下に振る)なのも大きな違いです。かつて陸上にいた動物が、再び海へ戻って進化した姿です。

87. マンタはエイの仲間

巨大な翼のようなヒレで優雅に泳ぐオニイトマキエイ(マンタ)。その名が示す通り、彼らは世界最大の「エイ」の仲間です。エイの多くは海底で生活するために平たい体をしていますが、マンタは中層を泳ぎ回る生活に適応しました。毒針は持たず、プランクトンを濾し取って食べる大人しい性格です。サメに近い軟骨魚類であり、エイの進化の極致とも言える存在です。

88. 日本の食用魚は200種

世界有数の海洋生物多様性を誇る日本の海には、約4,200種もの魚が生息しています。しかし、その中で私たちが日常的に食用としているのは、季節ごとの旬の魚を含めても200種類程度に過ぎません。残りの大多数は、サイズが小さすぎたり、骨が硬すぎたり、味が独特だったりと、市場流通に乗らない「未利用魚」として扱われています。これらを活用しようという動きも近年高まっています。

89. 川魚の生食について

基本的に、アユやイワナなどの川魚を刺身で食べることは避けるべきです。川魚には「顎口虫(がっこうちゅう)」や「横川吸虫(よこがわきゅうちゅう)」などの人間に害を及ぼす寄生虫がいる可能性が高いためです。これらは加熱すれば死滅しますが、生で食べると激しい腹痛や健康被害を引き起こすリスクがあります。料亭などで出される「あらい」などは、徹底管理された養殖魚や、適切な冷凍処理を経たものが使われています。

90. 釣った魚はすぐ血抜きを

魚を美味しく食べるための鉄則は、釣り上げたらすぐに「締め」て「血抜き」をすることです。魚が暴れてストレスを感じると、旨味成分の元となるエネルギー(ATP)が消費され、身に乳酸が溜まり味が落ちてしまいます。また、血液は腐敗が早く、生臭さの原因になります。脳を破壊して即死させ、エラを切って血を抜くことで、鮮度を保ち、臭みのない上質な身に仕上げることができます。

91. 魚の「血合い」とは

赤身魚の背身と腹身の間にある、黒ずんだ赤色の部分を「血合い」と呼びます。ここは血管が密集しており、酸素を多く消費する筋肉(遅筋)が集まっている場所です。鉄分、タウリン、ビタミン類などの栄養素が非常に豊富に含まれていますが、血液成分が多いため酸化しやすく、生臭さが出やすい部分でもあります。新鮮なものは刺身でも美味しいですが、一般的には煮付けや竜田揚げなどで美味しく頂けます。

92. 魚の「苦玉」は胆のう

魚を捌く際、「苦玉(にがだま)だけは潰すな」と言われます。これは「胆のう」のことです。胆汁という消化液を貯めておく袋で、この液体は強烈な苦味を持っています。もし包丁で潰してしまうと、黄色い液体が周囲の身に広がり、洗っても取れないほどの苦味と臭いが移ってしまい、その魚が台無しになってしまいます。内臓を取り出す際は、この小さな緑色や黒色の袋を慎重に扱う必要があります。

93. 和名「オジサン」の由来

「オジサン」というのはあだ名ではなく、スズキ目ヒメジ科に属する魚の正式な標準和名(図鑑に載っている名前)です。下顎から伸びる2本の長いヒゲが、まるで人間のおじさんのヒゲのように見えることから名付けられました。見た目はユニークですが、白身でクセがなく、刺身や唐揚げにすると非常に美味しい魚です。英語圏でもそのヒゲから「ゴートフィッシュ(ヤギ魚)」と呼ばれています。

94. ウナギの血の毒

ウナギを刺身で食べることは滅多にありません。これはウナギの血液に「イクシオトキシン」という毒が含まれているためです。口に入ると吐き気や呼吸困難を、目に入ると結膜炎を引き起こす危険な毒です。しかし、この毒はタンパク質性で熱に弱く、60度以上で5分ほど加熱すると完全に毒性が失われます。だからこそ、蒲焼や白焼きのように、しっかりと火を通す調理法が定着しているのです。

95. ウナギのぬめりの成分

ウナギの体表を覆っているあの掴みにくいヌルヌルは、「ムチン」という糖タンパク質が主成分です。これは人間の胃粘膜や唾液、納豆やオクラのネバネバと同じ成分です。このぬめりは、乾燥から体を守る保湿効果や、細菌の侵入を防ぐバリア機能、そして狭い隙間や泥の中をスムーズに移動するための潤滑油の役割を果たしています。調理の際は、熱湯をかけて包丁でこそげ落とす必要があります。

96. 養殖フグの毒について

フグの毒(テトロドトキシン)は、フグ自身が体内で生成しているわけではありません。毒を持つ貝やヒトデ、細菌などを餌として食べることで、体内に毒を蓄積していく「生物濃縮」によるものです。そのため、完全に毒を含まない餌を与え、海水も管理された陸上養殖などで育てられたフグは、理論上は「無毒」になります。しかし、絶対に安全と言い切るための公的な基準がまだ厳格ではないため、肝などの提供は禁止されています。

97. フグが膨らむのは自己防衛

フグといえばプクッと丸く膨らむ姿が有名です。これは敵に襲われた際、胃の一部(膨張嚢)に大量の水や空気を吸い込んで体を巨大化させる自己防衛行動です。体を大きく見せて相手を威嚇すると同時に、トゲを立てて飲み込まれにくくする効果があります。可愛らしく見えますが、フグにとっては命がけの行動であり、膨らんだ後は呼吸が乱れるほど体力を消耗しています。

98. ふぐ刺しが薄い理由

ふぐの刺身(てっさ)が、お皿の柄が透けて見えるほど薄く切られているのには理由があります。フグの身は繊維が非常に緻密で弾力が強く、普通の魚のような厚さに切ると、ゴムのように硬くてなかなか噛み切れないためです。薄く切ることで、フグ特有のコリコリとした食感を楽しみつつ、旨味を感じやすくしているのです。数枚まとめて箸で救って食べるのは、この薄さならではの贅沢な食べ方です。

99. 天然カツオの「ごし鰹」

新鮮な天然カツオの中に、稀に「ごし(ゴシ)」や「石鰹」と呼ばれるハズレの個体が混ざることがあります。身が死後硬直のように硬く、ねっとりとした食感がなく、酸味や生臭さが強いのが特徴です。これは釣り上げられた際の極度のストレスにより、身のpH値が急激に下がって変質した状態だと言われています。見た目では判別が難しく、プロの料理人でも包丁を入れて初めて気づくことがある厄介な存在です。

100. カツオのたたきの調理法

高知の名物「カツオのたたき」は、理にかなった調理法です。カツオは皮と身の間に脂や旨味がある一方、皮目が硬く生臭さも感じやすい魚です。そこで、皮付きのまま藁(わら)の強い火力で一気に表面だけを炙ることで、皮を柔らかくして臭みを消し、香ばしい風味を加えます。中はレアな状態のまま、薬味をたっぷり乗せて食べることで、カツオの濃厚な味をさっぱりと楽しむことができます。

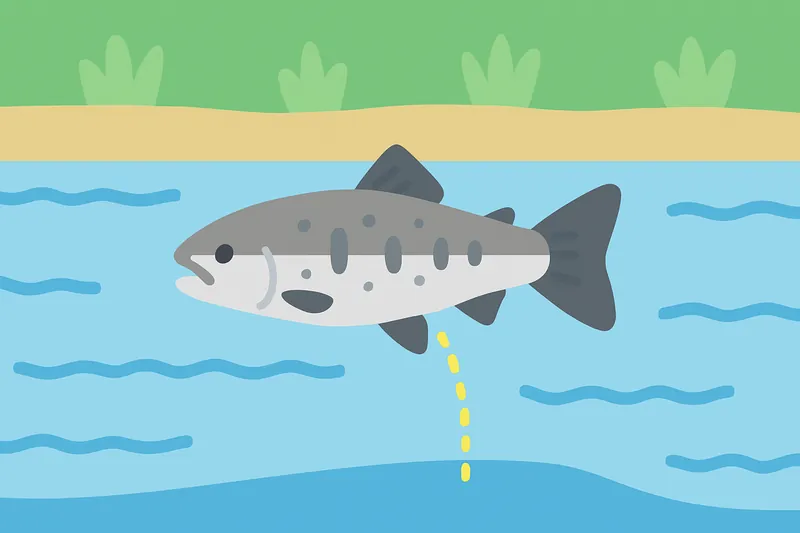

101. いくらとすじこの違い

お寿司のネタである「イクラ」と、おにぎりの具材などで見る「スジコ」。どちらもサケやマスの魚卵ですが、違いは加工の状態です。卵巣膜(薄い膜)に入ったまま塩漬けや醤油漬けにしたものが「スジコ(筋子)」、膜を取り除いて卵を一粒ずつバラバラにして漬けたものが「イクラ」です。ちなみにイクラはロシア語で「魚卵」を意味する言葉がそのまま日本語として定着したものです。

102. たらこや数の子の親

魚卵の名前とその親の魚は、意外と一致していないものがあります。「たらこ(鱈子)」や「明太子」の親はスケトウダラです。「数の子」の親はニシン(鰊)で、語源は「カド(ニシンの別名)の子」が訛ったものです。「キャビア」はチョウザメの卵、「とびっこ」はトビウオの卵です。それぞれの魚の生態や漁獲時期に合わせて、独特の塩蔵・加工文化が発達しました。

103. 魚の「白子」の正体

とろりとした濃厚な味わいで冬の味覚とされる「白子(しらこ)」。これは魚の「精巣(せいそう)」のことです。フグ、タラ、サケなどの白子が食用として一般的です。精巣には核酸やプロタミンなどの栄養素が豊富に含まれており、産卵期前の成熟した時期が最も大きくなり味も良くなります。対になるメスの卵巣は「真子(まこ)」と呼ばれ、こちらも煮付けなどで親しまれています。

104. シラスとちりめんじゃこ

「シラス」「しらす干し」「ちりめんじゃこ」は、主にカタクチイワシの稚魚を加工したものですが、乾燥度合いによって呼び名が変わります。釜茹でして水気を切っただけの柔らかいものが「釜揚げしらす」、少し乾燥させたものが「しらす干し」、しっかりと乾燥させてカリカリにしたものが「ちりめんじゃこ」です。「ちりめん」は、広げて干している様子が絹織物の「縮緬(ちりめん)」に似ていることに由来します。

105. ネギトロの語源

寿司ネタの「ネギトロ」の「ネギ」は、野菜のネギのことではありません。元々は、マグロの骨の隙間や皮の裏にある身を、スプーンなどで「ねぎ取る(削ぎ取る)」という言葉が語源です。「ねぎ取る」から「ネギトロ」になり、脂の乗ったトロのような味わいであること、また実際に薬味のネギと相性が良いため、現在では「ネギ+トロ」というイメージが定着していますが、本来は建築用語の「根切り」などと同源の言葉です。

106. あごだしの由来

上品で深いコクがある「あごだし」は、トビウオ(飛魚)を乾燥させて焼いたものから取る出汁です。なぜトビウオを「あご」と呼ぶのかについては、九州地方の方言でトビウオを「あご」と呼ぶことから来ています。その由来は「あごが落ちるほど美味しいから」という説や、硬いトビウオを食べるときに「あごを使うから」という説があります。西日本で親しまれてきた味が、今や全国区の人気となっています。

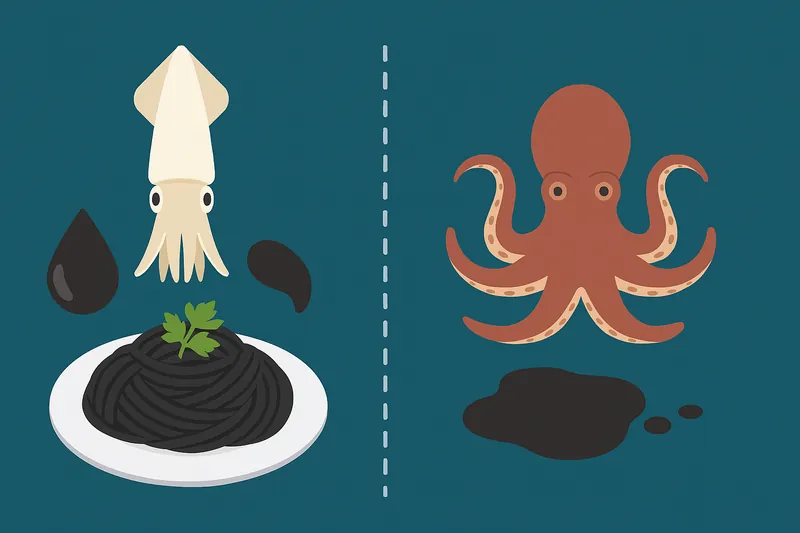

107. イカ墨が料理に使われる理由

イカ墨パスタなど、イカの墨は料理に使われますが、タコの墨はあまり使われません。これは成分と性質の違いによります。イカ墨はアミノ酸などの旨味成分が豊富で粘り気があり、パスタなどの麺や具材によく絡みます。一方、タコ墨はサラサラとしていて定着しにくく、旨味成分もイカほど強くありません。また、イカの方が一度に採れる墨の量が多く、取り出しやすいという実用的な理由もあります。

108. 白身魚フライの魚種

お弁当やフィッシュバーガーに入っている「白身魚のフライ」。この魚の正体は、多くの場合「スケトウダラ」や「ホキ」、「メルルーサ」といった魚です。スケトウダラは日本近海でも獲れますが、ホキやメルルーサは南半球などの深海に生息する輸入魚です。これらはクセのない淡白な味わいで、身が柔らかく、大量に漁獲できるため、加工食品の原料として非常に優秀な魚たちです。

109. 消化できないワックスエステル

深海魚のバラムツやアブラソコムツは、大トロ以上に脂が乗って非常に美味しいと言われますが、食品衛生法で販売が禁止されています。彼らの脂の正体は「ワックスエステル」という蝋(ろう)の成分で、人間はこれを消化・吸収することができません。そのため、食べ過ぎると脂がそのままお尻から意思とは無関係に流れ出してしまうという、社会的・肉体的に深刻な事態を引き起こします。

110. 「脂が乗る」とは

「秋のサンマは脂が乗っている」などと言いますが、魚にとって「脂が乗る」とは、産卵に備えてエネルギーを蓄えている状態を指します。産卵には莫大な体力が必要なため、その前の時期に餌をたくさん食べて、筋肉や肝臓に脂肪分(栄養)を溜め込みます。この時期の魚は旨味成分も多く、食感もとろけるようになり、人間にとっても最も美味しい「旬」となるのです。

111. 寿司は白身から食べるべき

お寿司屋さんで「淡白なものから味の濃いものへ」という食べる順番が推奨されるのは、味覚の繊細さを保つためです。いきなり脂の強い大トロや味の濃い煮穴子などを食べると、舌がその脂やタレの味に支配されてしまい、その後に繊細なヒラメやタイなどの白身魚を食べても、その微妙な旨味や甘みを感じ取りにくくなってしまいます。美味しく食べるための合理的な作法です。

112. ホッケの評価変化

居酒屋の定番メニュー「ホッケの開き」。今でこそ人気の魚ですが、戦後直後くらいまでは「ネコマタギ(猫もまたいで通るほど不味い)」と言われ、肥料にされるような下等な魚扱いでした。鮮度が落ちるのが極端に早いため、産地以外では美味しい状態で食べられなかったのです。しかし、冷蔵・冷凍技術の輸送網の発達により、脂の乗った本来の美味しさが全国に知れ渡り、人気魚種の仲間入りを果たしました。

113. ネコは世界的には肉好き

日本では「お魚くわえたドラ猫」の歌のように「猫=魚好き」が常識ですが、これは世界共通ではありません。欧米では「猫=肉好き(チキンやビーフ)」というイメージが一般的で、キャットフードも肉味が主体です。猫は本来、砂漠地帯出身の肉食動物であり、ネズミや小鳥を食べていました。栄養学的にもタウリンなどの動物性タンパク質が必要であり、必ずしも魚である必要はないのです。

114. 猫が魚好きになった理由

ではなぜ日本の猫は魚好きになったのでしょうか。それは日本の食文化が深く関係しています。仏教の影響などで肉食が禁じられ、魚食が中心だった長い歴史の中で、人間のおこぼれをもらって生きる猫たちに与えられる餌も、必然的に魚の残り物(アラや骨)ばかりになりました。何世代にもわたって魚を食べ慣れた結果、日本の猫は魚の味を「ご馳走」として好むようになったと考えられます。

115. エスカルゴは魚の代わり

フランス料理の珍味「エスカルゴ(カタツムリ)」が食用になった背景には、宗教的な事情があります。中世カトリック教会では、肉を食べてはいけない「断食日」が頻繁にありました。しかし、魚介類は食べて良いとされており、カタツムリは「陸の貝」として魚介類の一種とみなす解釈が生まれました。肉が食べられない期間の貴重なタンパク源として修道院などで養殖され、食文化として定着したのです。

116. 魚の乱獲による資源減少

かつては大衆魚だったニシンやイワシ、近年ではサンマやスルメイカなどの漁獲量が激減しています。気候変動などの自然要因もありますが、大きな原因の一つは「乱獲」です。高性能な魚群探知機や巨大な巻き網漁船により、根こそぎ獲り尽くしてしまったり、産卵前の親魚や成長前の幼魚まで獲ってしまうことで、魚が世代交代して数を回復するサイクルが追いつかなくなっているのです。

117. 2048年食用魚問題

2006年、科学雑誌『サイエンス』に衝撃的な論文が掲載されました。「現在のペースで乱獲や海洋汚染が進めば、2048年には海から食用魚がいなくなる(商業的漁業が崩壊する)」という予測です。これは世界中に衝撃を与え、持続可能な漁業(SDGs)への関心を高めるきっかけとなりました。その後の対策により改善の兆しも見えていますが、依然として予断を許さない重要な課題です。

118. サンマ不漁の主な理由

秋の味覚サンマが高級魚になりつつあります。この不漁の主な原因は、地球温暖化による海水温の上昇です。冷たい水を好むサンマが日本近海に近づけず、より沖合の公海に留まるようになりました。さらに、公海上で外国の大型漁船が先取りして漁獲するようになったことも重なり、日本の沿岸までサンマが回遊してこなくなっているのです。

119. 外来魚による生態系破壊

ブラックバスやブルーギルなどの外来魚問題は、単に「外国の魚が増えた」だけではありません。日本固有の生態系バランスを根本から崩してしまう点が深刻です。天敵のいない環境で爆発的に増え、在来の小魚やエビ、水生昆虫を食べ尽くしてしまいます。これにより、在来魚が絶滅の危機に瀕するだけでなく、水質浄化を担う生物がいなくなり、湖沼の水質汚濁につながることもあります。

120. 刺毒魚は激しい痛みを伴う

釣りを楽しむ際、絶対に素手で触ってはいけない「刺毒魚(しどくぎょ)」がいます。代表的なのは、堤防釣りでもよく釣れるアイゴ、ゴンズイ、ハオコゼ、ミノカサゴなどです。これらの魚のヒレにあるトゲには毒腺があり、刺されるとハンマーで殴られたような激痛が数時間から数日続きます。死んだ魚でも毒は残っているため、見慣れない魚や派手な魚が釣れた時は、メゴチバサミなどを使う注意が必要です。

121. アカエイの毒棘は危険

砂浜や河口からの投げ釣りで掛かることがある大型のアカエイ。その尾の中ほどには、ノコギリ状の長く太い毒棘(どくきょく)があります。このトゲはウェットスーツやゴム長靴さえも貫通するほど鋭く、刺されると毒による激痛に加え、深い裂傷を負います。最悪の場合、アナフィラキシーショックや感染症で死に至ることもあります。尾をムチのように振り回すため、近づくことすら危険です。

122. アオブダイは中毒例が多い

沖縄や南の海にいる、鮮やかな青色の魚アオブダイ。美しい魚ですが、内臓、特に肝臓に猛毒「パリトキシン」を蓄積している個体がいます。これはフグ毒の数十倍も強力な毒で、加熱しても分解されません。食べた後に激しい筋肉痛や呼吸困難を引き起こし、死亡例も報告されています。中毒事故の原因魚として上位に挙がるため、素人判断での調理や喫食は極めて危険です。

123. ヒョウモンダコの危険性

近年、温暖化の影響で関東以南の沿岸でも見られるようになったヒョウモンダコ。体長10cmほどの小さなタコですが、刺激を受けると鮮やかな青色のリング模様(ヒョウ柄)が浮かび上がります。これは警告色で、唾液にフグと同じ猛毒テトロドトキシンを持っています。噛まれると呼吸麻痺を起こし死に至る可能性があります。可愛らしくても、絶対に見つけても触ってはいけません。

まとめ

ここまで読んでくれてありがとうございます。

魚はただの食材じゃなくて、名前にも、食べ方にも、生き方にも、ちゃんと理由があります。

スーパーの切り身、寿司屋の一貫、釣り上げた一尾の魚――どれも見方を変えるだけで、少し面白くなります。

全部覚える必要はありません。「へえ、そんな話あったな」くらいで十分です。

次に魚を食べるとき、あるいは海や川を眺めたときに、この中のどれか一つを思い出してもらえたら、それで大成功。

魚の世界、知るとちょっとクセになりますよ。